Das Internet ist kein einzelnes Ding, sondern ein weltumspannendes Geflecht aus Infrastrukturen – und das braucht Strom. Lorenz Hilty, emeritierter Professor für Informatik und Nachhaltigkeit an der Universität Zürich, unterscheidet drei Ursachen für den Strombedarf: «Erstens die Netzwerkinfrastruktur. Sie erfüllt nur die Funktion, jederzeit Daten von A nach B zu übertragen, und zwar weltweit in Sekundenbruchteilen. Zweitens die Server. Sie stellen Dienstleistungen zur Verfügung, die auf dem Verarbeiten und Speichern von Daten beruhen. Drittens die Endgeräte wie Laptops oder Smartphones.»

Der Energiebedarf steigt ...

Laut einer Studie der Internationalen Energieagentur (IEA) verbrauchte die Übertragungs-Infrastruktur 2022 weltweit 260 bis 360 Terawattstunden (TWh) Strom, die Server beziehungsweise Rechenzentren benötigten 240 bis 340 TWh, und für das Mining von Kryptowährungen wurden 110 TWh aufgewendet. Letzteres ist ein Spezialfall, den man oft aus solchen Berechnungen ausklammert. Ebenso werden die Endgeräte als separates Thema betrachtet – zu schwierig sind verlässliche Schätzungen. Denn was soll man alles einbeziehen? Die Produktion und den Transport eines Geräts? Oder auch die Rohstoffe und deren Gewinnung? Lorenz Hilty: «Wenn wir die Endgeräte ausklammern und nur den operativen Verbrauch aller Netzwerke und Server betrachten, kommen wir für 2022 auf geschätzte 500 bis 700 TWh elektrische Energie, die das Internet pro Jahr beansprucht.» Zum Vergleich: 2022 lag der gesamte Stromverbrauch weltweit bei rund 25 500 TWh. Das Internet hatte damals also einen Anteil von 1,9 bis 2,7 Prozent. Aktuellere Zahlen liegen derzeit nicht vor.

… auch in der Schweiz

Auch in der Schweiz wächst der Strombedarf digitaler Infrastrukturen – etwa bei Rechenzentren. So bezifferte eine Studie des Bundesamts für Energie (BFE) ihren Stromverbrauch 2019 auf 1,85 bis 2,37 TWh. Eine neue Studie für das Referenzjahr 2024 wird erarbeitet, die Resultate sollten Ende 2025 vorliegen. Adrian Altenburger, seit zehn Jahren Professor und Leiter des Instituts für Gebäudetechnik und Energie an der Hochschule Luzern (HSLU), arbeitet mit daran – er war auch schon an der Studie 2019 beteiligt. Er sagt: «Der gesamte Stromverbrauch der Schweiz liegt über die Jahre stabil bei knapp 60 TWh. 2019 betrug der Anteil der Rechenzentren rund 3,6 Prozent davon, inzwischen dürfte er gemäss meinen Schätzungen auf sechs bis acht Prozent gestiegen sein.» Bis 2030 rechnet Adrian Altenburger mit einer weiteren Steigerung auf zehn bis 15 Prozent des gesamten Stromverbrauchs der Schweiz. Weltweit ist der Trend ebenfalls eindeutig: Die IEA geht von einer Verdoppelung des globalen Stromverbrauchs von Rechenzentren bis 2030 aus. Ein Haupttreiber dieser Entwicklung ist der Boom rund um die «Künstliche Intelligenz» (KI). Adrian Altenburger: «Grosse Sprachmodelle müssen zum Beispiel lang und wiederholt trainiert werden, bevor sie Texte generieren können – und das passiert in Rechenzentren.» Danach kommen täglich Millionen von Anfragen hinzu. Auch Lorenz Hilty betont: «Seit dem Durchbruch von ChatGPT trägt eindeutig die KI am stärksten zum Anstieg bei.»

Über 100 Rechenzentren – und es werden mehr

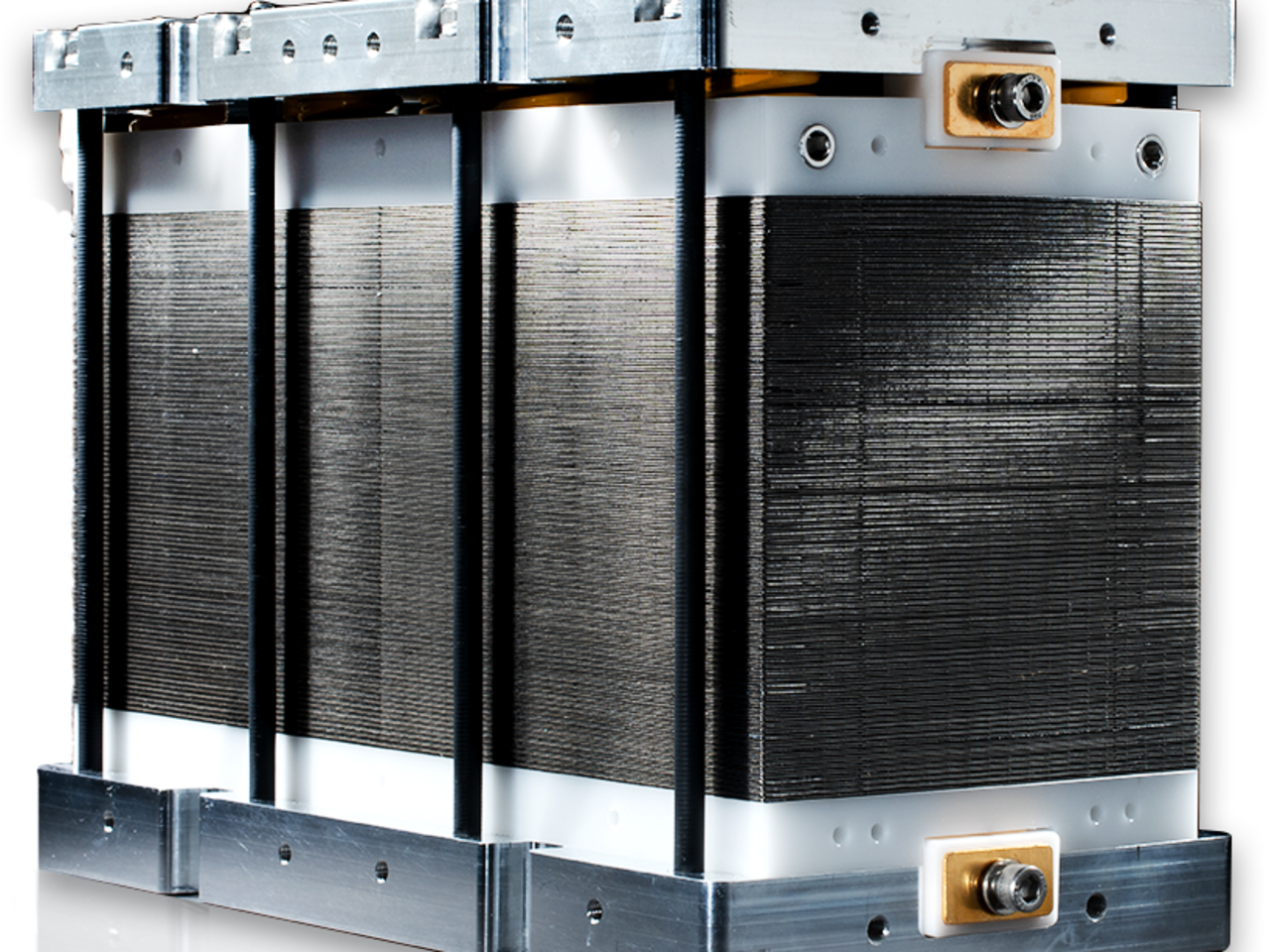

Hinzu kommt die Infrastruktur, wenn sich ein neues Rechenzentrum an einem Ort ansiedelt. Das verbraucht ebenfalls Ressourcen. So ging zum Beispiel in Dielsdorf (ZH) Ende 2023 das erste von drei Hochleistungsrechenzentren von Green ans Netz. Das Unternehmen gehört zu den grössten Anbietern von digitalen Diensten in der Schweiz und baut aktuell zwei weitere Zentren an diesem Standort. Alle drei Rechenzentren – genannt Metro-Campus – werden mit einer Abwärmeauskopplung realisiert, damit die Abwärme der Server in den umliegenden Gemeinden für CO2-neutrales Heizen genutzt werden kann. Laut eigenen Angaben investiert das Unternehmen mehrere Millionen Franken in diese Auskopplung. Inzwischen ist die Schweiz das Land mit der höchsten Anzahl Rechenzentren pro Kopf in Europa. Es sind über 100. Sie sind im ganzen Land verteilt, und die Kapazitäten werden regelmässig ausgebaut. Zum Beispiel in der Ostschweiz: Dort nahm die Rechenzentrum Ostschweiz AG in Gais (AR) 2018 ihr erstes Datacenter in Betrieb, 2024 baute sie ein zweites in Gossau (SG).

Wilder Westen in der Schweiz

Weder Lorenz Hilty noch Adrian Altenburger sehen in der wachsenden Zahl von Rechenzentren auf Schweizer Boden aktuell ein Problem. «Es könnte aber eines werden», sagt Adrian Altenburger, und er verweist auf Irland. «Dort liegt der Stromverbrauch von Rechenzentren inzwischen bei über 20 Prozent des gesamten Stromverbrauchs. Das ist sehr viel und führt dort auch schon zu Engpässen in der Stromversorgung.» Ähnliches gelte für Amsterdam, wo es sogar schon ein Moratorium gegen neue Rechenzentren gegeben habe. Ob so etwas dereinst auch hierzulande nötig ist, hängt laut dem Institutsleiter von mehreren Komponenten ab: von der verfügbaren Stromversorgungsinfrastruktur, den kraftwerkseitigen Kapazitäten, vom Ausbau der erneuerbaren Energien und vom weiteren Energieeffizienzgewinn künftiger Rechenzentren. «Jedenfalls entstehen in anderen Ländern langsam, aber sicher regulative Vorgaben, die es in der Schweiz so noch nicht gibt», sagt er. «In Bezug auf die Energieeffizienz in Rechenzentren herrscht bei uns sozusagen noch Wilder Westen.» Er plädiert daher für gewisse Regeln, die den Stand der Technik bestmöglich abbilden. «Derzeit arbeitet der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein SIA an einer normativen Grundlage zur Energieeffizienz in Rechenzentren, was ich sehr begrüsse.» Adrian Altenburger vertritt aber ebenso die Ansicht, dass nicht allzu stark regulatorisch eingegriffen werden soll. Rechenzentren seien ein Wirtschaftsfaktor für die Schweiz. «Ich würde diesen Markt nicht ohne Not einschränken. Es soll weiterhin neue Rechenzentren geben. So können wir auch eine gewisse Souveränität bei der Datensicherung und beim Datenschutz behalten.»

Wir sparen Energie – und nutzen dann mehr

Eine Herausforderung sprechen beide Experten an, wenn es um den Stromverbrauch des Internets geht: den sogenannten Rebound-Effekt. Lorenz Hilty erklärt: «Seit dem ersten elektronischen Prozessor bekommen wir durchschnittlich alle 19 Monate doppelt so viele Rechenoperationen pro Kilowattstunde – ein deutlicher Effizienzgewinn. Doch dieses Geschenk des Fortschritts in der Halbleitertechnik gibt regelmässig Anlass zu neuen Anwendungen, welche die Nachfrage nach Rechenleistung dann mehr als verdoppeln.» Adrian Altenburger weist in diesem Zusam-menhang auf das Internet of Things (IoT). «Gebäude werden derzeit noch relativ rudimentär so gesteuert – Stichwort Smarthome. Die Weiterentwicklung des IoT, zum Beispiel durch intelligentere Steuerung und Vernetzung der einzelnen Things wie Sensoren und Aktoren, könnte zu Energieeffizienzgewinnen führen. Andererseits entsteht dadurch wahrscheinlich wiederum ein Mehrbedarf an eben diesen Komponenten.»

Quo vadis?

Eins ist klar: Der Strombedarf des Internets wird wachsen. Auf der anderen Seite werden wir aber überall zum Stromsparen aufgefordert: beim Heizen, beim Autofahren, beim Waschen. Wie passt das zusammen? Lorenz Hilty sieht darin keinen grundsätzlichen Widerspruch und findet nicht, dass Stromsparen das oberste Ziel sein muss. «Am dringendsten ist der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern. Wenn wir ernsthaft damit aufhören wollen, auf der Strasse Benzin und Diesel zu verbrennen, dann brauchen wir mehr Strom für Autos und öffentliche Verkehrsmittel.» Entscheidend sei, wie Strom erzeugt werde. «Und wenn besseres Videoconferencing Flugreisen vermeidet oder wenn es gelingt, die Fortschritte hinsichtlich KI für Nachhaltigkeitsziele nutzbar zu machen – was allerdings nicht von selbst geschehen wird –, dann erscheint es mir sinnvoll, für das Internet mehr Strom einzusetzen.» Doch der Professor betont auch: «Wir müssen uns fragen, für welche Zwecke die kostbare Energie aufgewendet wird, die wir in die weitere Digitalisierung stecken. Es muss uns gelingen, dass sie nicht in einer neuen Runde des Wettlaufs um Aufmerksamkeit und Marktmacht verheizt wird, sondern zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beiträgt.» ?