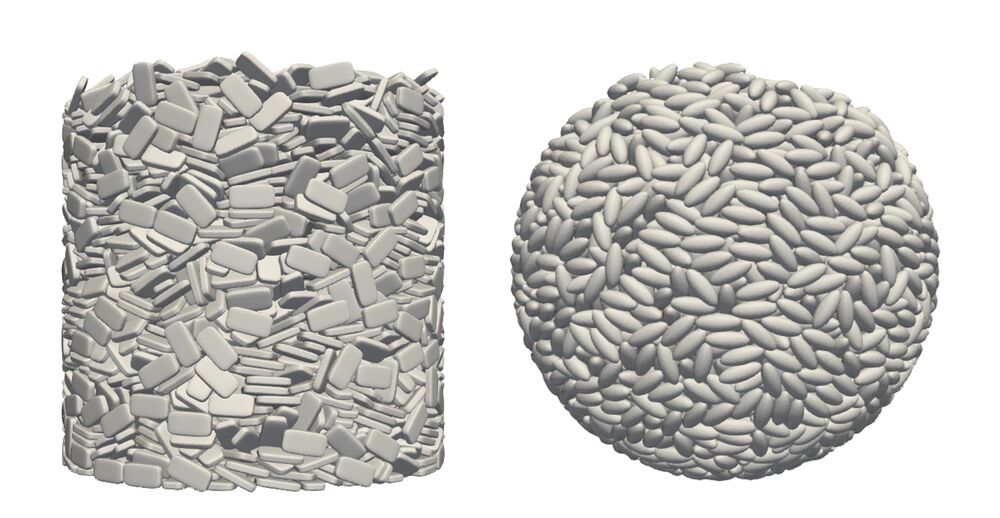

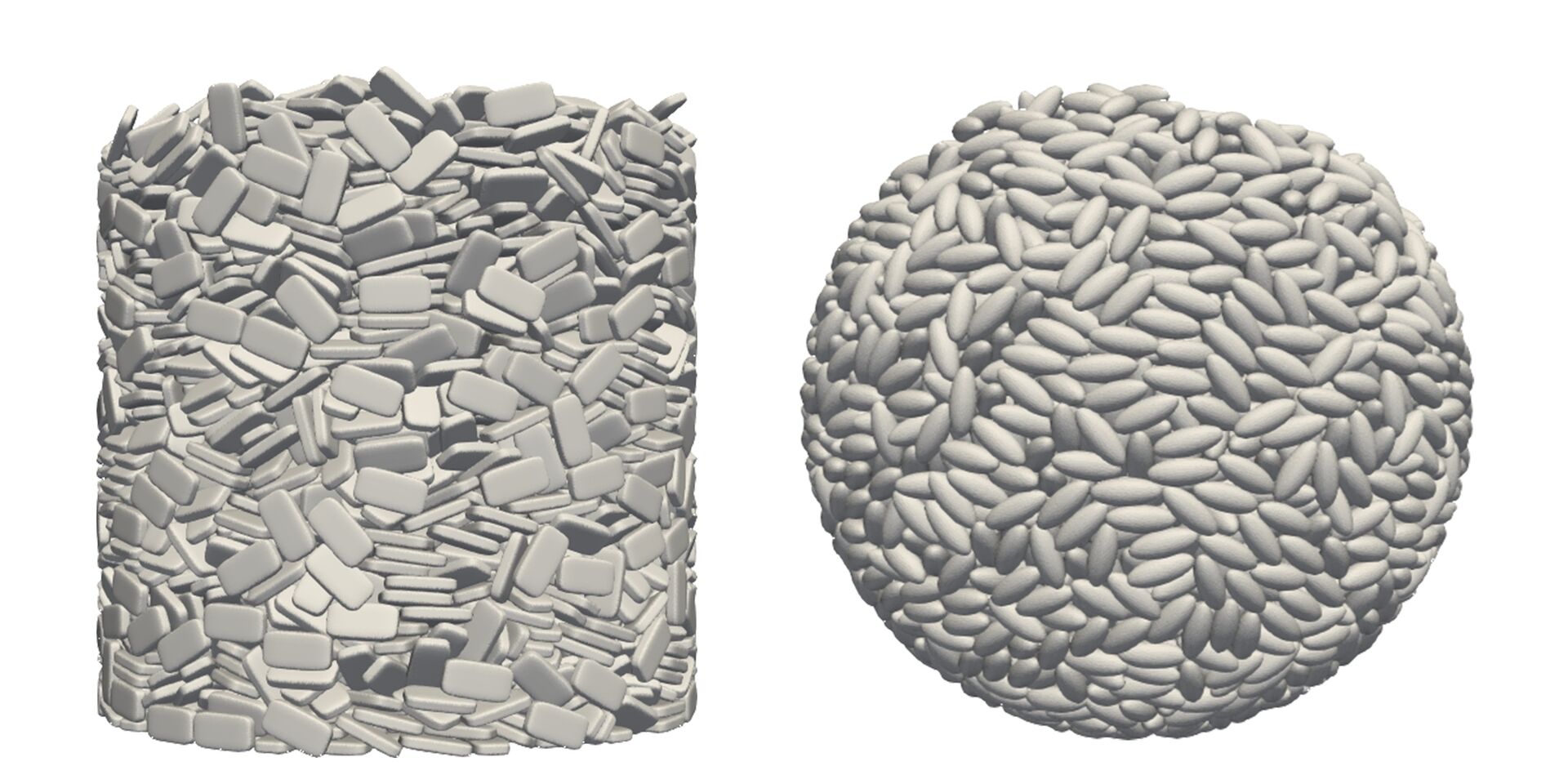

Mögliche Speichergeometrien: Darin sind die aus dem Kunststoff Polyethylen PE gefertigten und mit PCM gefüllten Kapseln zu erkennen. (Illustration: Schlussbericht HyTES)

Benedikt Vogel, im Auftrag des BFE / PW

PCM-Wärmespeicher puffert Solarstrom

Wer Solarstrom speichern will, nutzt normalerweise eine Batterie. Solarstrom lässt sich aber auch mit einer Wärmepumpe in Wärme umwandeln und speichern, bis sie für Heizzwecke benötigt wird. Forscher der Hochschule Luzern arbeiten an einem Wärmespeicher auf der Basis von Phasenwechselmaterialien, der auf diese Anwendung zugeschnitten ist.

Wer einen Öltank im Keller hat, verfügt über einen potenten Energiespeicher: Einmal im Jahr wird der Tank befüllt und liefert dann über Monate die Energie für Heizung und Warmwasser. Ölheizungen sind wegen der hohen Treibhausgasemissionen ein Auslaufmodell. Sie werden durch Heizsysteme ersetzt, die auf erneuerbaren Energien beruhen, darunter Sonnenenergie. Weil die Sonne nicht immer scheint, sind auch hier Speicherlösungen gefragt. Sie puffern überschüssige Solarenergie in sonnenreichen Zeiten, um sie Stunden oder Tage später nutzen zu können, wenn entsprechender Bedarf besteht.

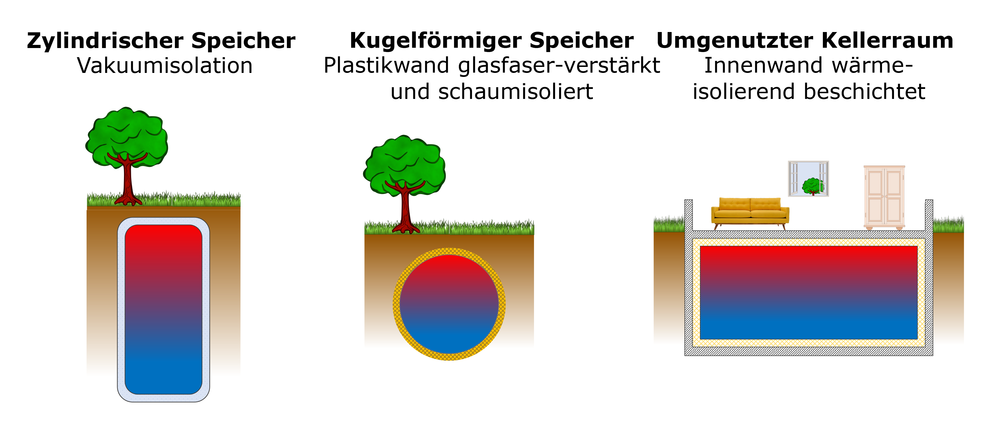

Wer mittels Photovoltaik (PV) Solarstrom erzeugt, nutzt als Speicher typischerweise eine Batterie. Wer mit Solarkollektoren Solarwärme gewinnt, kann das heisse Wasser in einem Boiler zwischenspeichern. Mit etwas grösser dimensionierten Boilern kann Wärme ohne weiteres während einer Schlechtwetterperiode von ein bis zwei Wochen gespeichert und genutzt werden. Im besten Fall lässt sich der Wärmebedarf erstklassig wärmegedämmter Gebäude allein mit Solarwärme vom eigenen Dach decken. "Solche saisonalen Wärmespeicher sind leistungsfähig, aber sie werden mitten im Gebäude platziert und kosten wertvollen Wohnraum", sagt Jörg Worlitschek, Professor und Experte für Energiespeicherung an der Hochschule Luzern – Technik und Architektur (HSLU).

Ein Stahltank voll Wasser und PCM-Kapseln

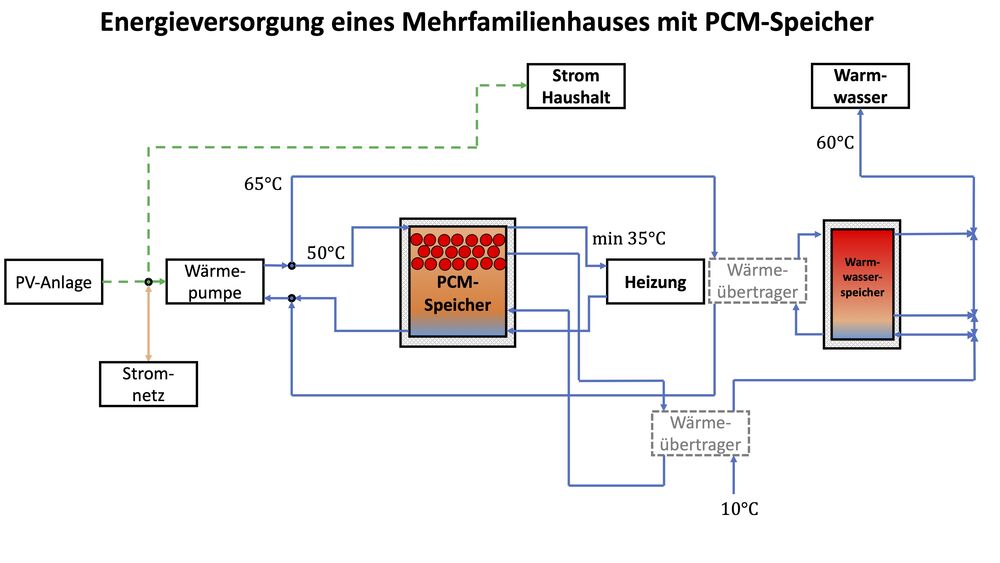

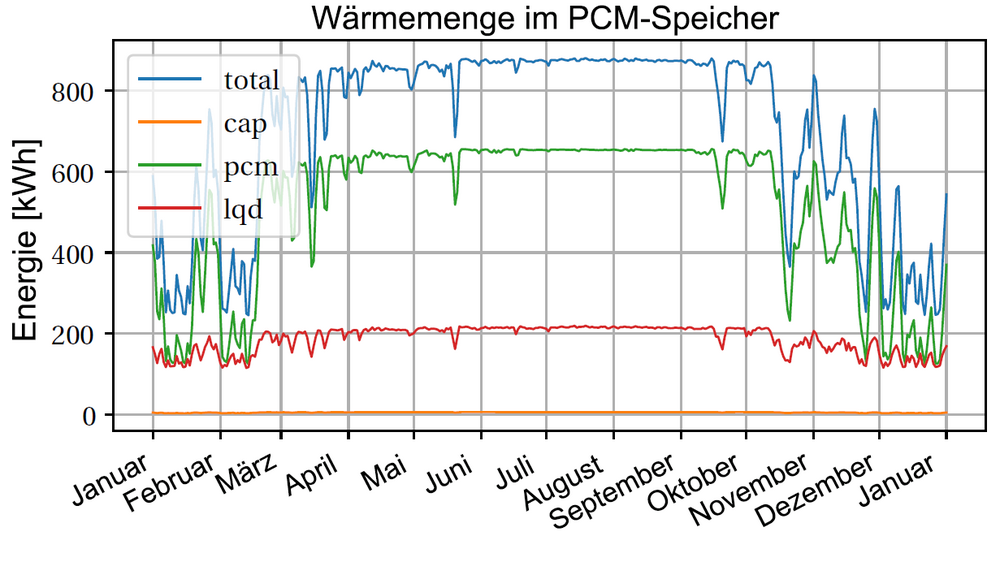

Vor diesem Hintergrund arbeiten HSLU-Forscherinnen und -Forscher um Jörg Worlitschek an einem neuen Speicherkonzept: Dabei produziert eine mit PV-Strom betriebene Wärmepumpe Warmwasser, das dann in einem Wärmespeicher gepuffert wird. Damit der Speicher bei möglichst kleinem Volumen eine möglichst grosse Kapazität hat, enthält er nicht nur Wasser, sondern zusätzlich Kapseln mit Phasenwechselmaterialien (engl. phase changing materials/PCM). PCM sind in der Lage, grosse Wärmemengen aufzunehmen und später wieder abzugeben.

Ein PCM-Speicher ist in der praktischen Umsetzung ein mehrere Kubikmeter grosser, unterirdischer Stahltank, gefüllt mit Wasser und PCM-Kapseln. Dank Einsatz von PCM-Kapseln nutzt der Speicher nicht nur sensible, sondern auch latente Wärme (vgl. Kasten «Sensible und latente Wärme» und Grafik «Wasser-Physik»). Deshalb ist er in der Lage, innerhalb eines definierten Temperaturbereichs mehr Wärme pro Volumen zu speichern als ein klassischer Warmwasserspeicher. Die Funktionsweise des PCM-Speichers ist jenem eines herkömmlichen Warmwasserspeichers aber sehr ähnlich (vgl. Kasten «So funktioniert der PCM-Speicher»).

Berechnungen am Modell und im Labor

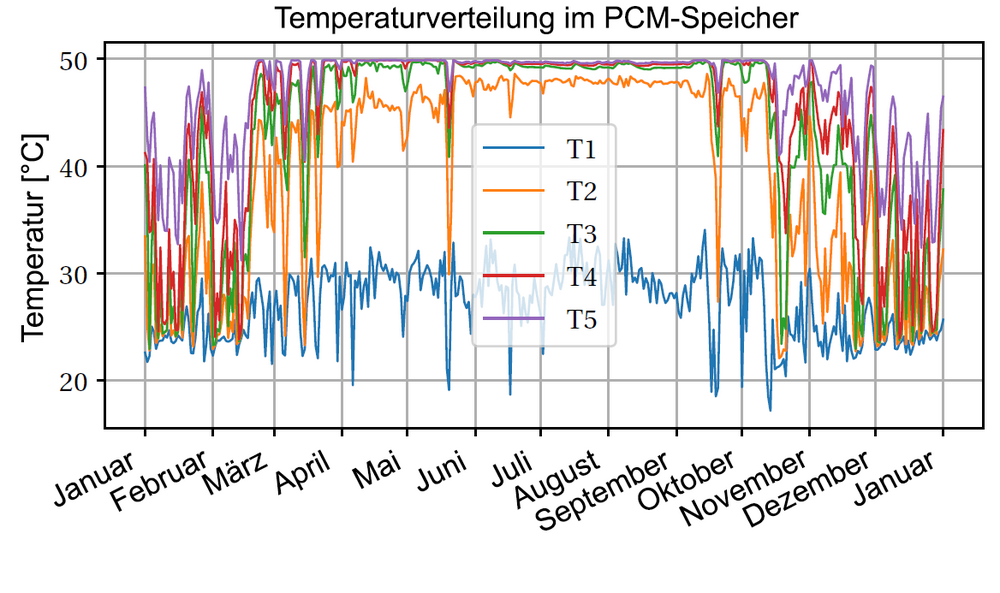

"Wir haben untersucht, wie ein solcher Speicher sinnvoll betrieben werden kann und was er kostet", sagt William Delgado-Diaz, der das von BFE unterstützte Forschungsprojekt geleitet hat. Er und seine Forscherkollegen erstellten zu diesem Zweck das Modell eines Heizsystems mit PV-Anlage, Wärmepumpe und PCM-Speicher. Ausgangspunkt für das Modell war ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen und 20 Bewohnern (800 m2 Energiebezugsfläche, 264 m2 verfügbare Dachfläche). Wird dieses Haus mit einer PV-Anlage mit ca. 36 kWp Leistung und einer Wärmepumpe mit 16 kW Nennleistung ausgestattet, lässt sich über das Jahr gesehen (Jahresbilanzierung) der gesamte Wärmebedarf des Gebäudes decken, wie die Forscherinnen und Forscher berechneten. Auf dieser Grundlage untersuchten sie mit Simulationsrechnungen die optimale Auslegung und die Kosten des neuartigen Speicherkonzepts.

Ausserdem bauten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Labor den Prototyp eines PCM-Speichers. Damit wurde seine Funktionsfähigkeit überprüft und sein Speicherpotenzial in Verbindung mit einer Wärmepumpe unter verschiedenen Bedingungen getestet. Das Phasenwechselmaterial für den Prototyp bezogen die Forscherinnen und Forscher von der Firma Cowa Thermal Solutions AG (Root LU), einem 2019 gegründeten Spin-Off der Hochschule Luzern, das 2023 ein erstes PCM-Produkt auf den Markt gebracht hat.

Optimum bei 85 % Eigenversorgung

Ideal wäre ein Wärmespeicher, der den Wärmebedarf des Gebäudes vollständig mit eigenem PV-Strom deckt, und dies auch noch möglichst günstig. Ein Speicher, der den Eigenverbrauch zu 100 % deckt, müsste allerdings sehr gross ausgelegt werden und wäre nicht wirtschaftlich. Die HSLU-Forscherinnen und -Forscher haben für das betrachtete Mehrfamilienhaus (acht Wohnungen) nach dem PCM-Speicher mit optimalem Kosten-Nutzen-Verhältnis gesucht. Demnach würde mit einem PCM-Speicher von acht Kubikmetern Volumen ein Eigenversorgungsgrad von 85 % erreicht. Die Wärmekosten liegen mit rund 35 Rp./kWh zwar deutlich über jenen einer Gasheizung (bei heutigen Gaspreisen), bewegen sich aber noch in einem "vernünftigen" Rahmen, wie die Autoren im Projektschlussbericht schreiben.

Die Forscherinnen und Forscher konnten auch zeigen, dass ein Heizsystem mit PV-Anlage, Wärmepumpe und PCM-Speicher erwartungsgemäss sehr viel klimafreundlicher ist als eine Ölheizung. Bei einem Ölkessel betragen die Treibhausgasemissionen gemäss Literaturangaben 319 gCO2eq/kWh, der grösste Teil verursacht durch Emissionen aus der Verbrennung des fossilen Energieträgers Öl. Bei dem Heizsystem mit PCM-Speicher hingegen liegen sie – wird das System auf einen Selbstversorgungsgrad von 85 % ausgelegt – bei 11 bis 83 gCO2eq/kWh. Hier haben die grauen Treibhausgasemissionen, die im Strom zum Antrieb der Wärmepumpe 'stecken', einen grossen Anteil.

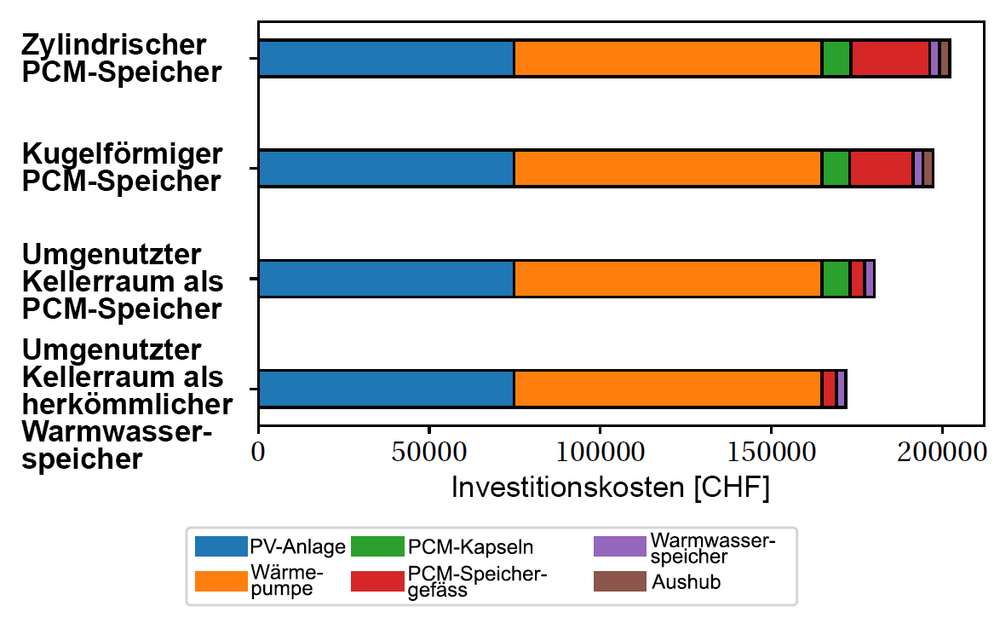

Begrenzte Speicherkosten

Die Investitionskosten für den PCM-Speicher des betrachteten Mehrfamilienhauses beziffern die HSLU-Forscherinnen und -Forscher inkl. Aushub mit 8000 bis 31'000 Franken (bei sinnvoll gewählter Speichergrösse, abhängig vom Speichertyp). Die Gesamtkosten des ganzen Energiesystems belaufen sich auf 179'000 bis 207'000 Franken. Der PCM-Speicher hat an den Gesamtkosten also einen relativ kleinen Anteil. "Die wichtigsten Kostentreiber sind die PV-Anlage und die Wärmepumpe", sagt Delgado-Diaz. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass sich geeignete Phasenwechselmaterialien noch in Entwicklung befinden und die definitiven Kosten des Speichersystems nur grob geschätzt werden können.

Aktuell lohnt es sich also nicht, ein Mehrfamilienhaus mit PV-Anlage und Wärmepumpe zusätzlich mit einem PCM-Speicher auszustatten. Das könnte sich in Zukunft allerdings ändern, wie Jörg Worlitschek von der Hochschule Luzern ausführt: "In der heutigen Energieversorgung mag sich die Investition in den PCM-Speicher nicht lohnen. In einem künftigen Energiesystem mit dynamischen Strompreisen profitieren Systeme, die den eigenen Solarstrom in hohem Masse nutzen können, finanziell sehr viel mehr als heute. Dann wird die Flexibilität, die man mit dem PCM-Speicher erzielt, mehr wert sein als heute. Je weniger Netzstrom man braucht, desto weniger ist man den Preisschwankungen des Netzstroms ausgeliefert. Auf lange Sicht werden sich solche Wärmespeicher daher auch finanziell auszahlen."

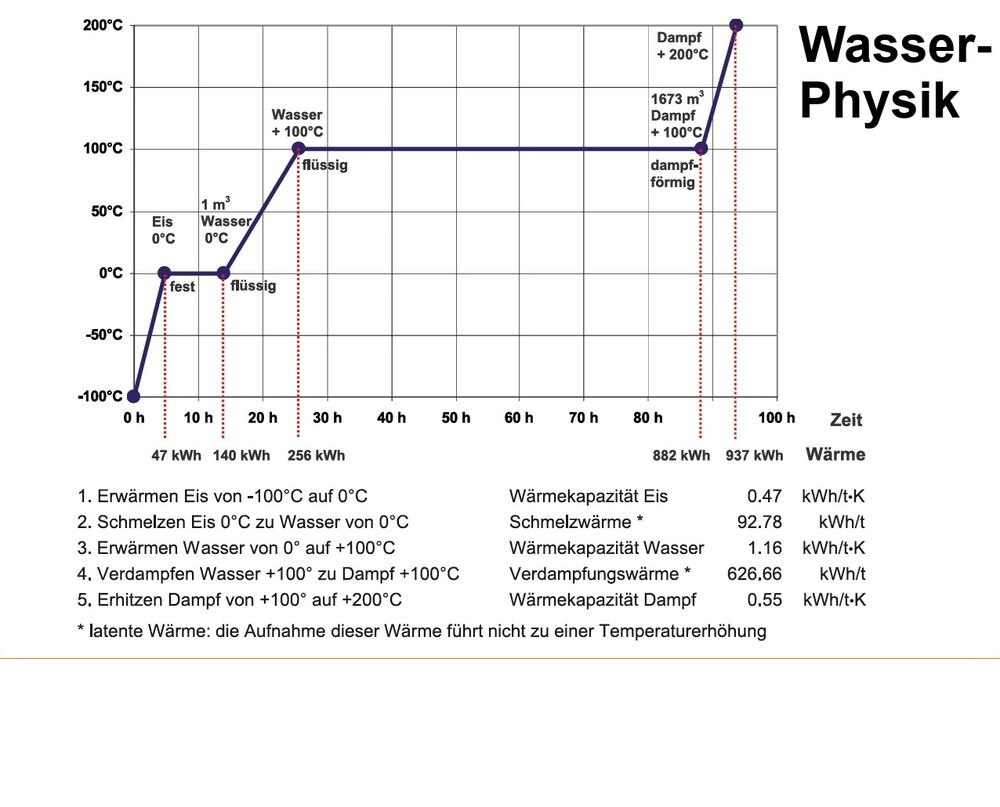

Sensible und latente Wärme

Die Wärme, die dem Wasser beim Abkühlen z.B. von +10 auf 0 °C entzogen werden kann, wird als 'sensible' (oder 'fühlbare') Wärme bezeichnet. Wird dem Wasser weiter Wärme entzogen, gefriert das Wasser. Beim Phasenübergang von 0-grädigem Wasser zu 0-grädigem Eis wird 'latente' Wärme frei. Wird das 0-grädige Eis weiter abgekühlt, z.B. auf – 10 °C, entsteht abermals sensible Wärme. Auf der latenten Wärme, die beim Phasenübergang von Wasser zu Eis frei wird, beruhen die sogenannten Eisspeicher. Siehe dazu auch auch Grafik «Wasser-Physik» (letztes Bild).

Wasser vollzieht den Übergang vom flüssigen in den festen Zustand bei 0° C. Andere Stoffe haben andere Schmelzpunkte. Für den PCM-Speicher sind Phasenwechselmaterialien interessant, die ihren Schmelzpunkt im Bereich von 30 bis gut 40 °C haben. Das macht es möglich, grosse Mengen an latenter Wärme in einem Temperaturbereich zu puffern, der für Heizzwecke genutzt wird.

So funktioniert der PCM-Speicher

Um die Funktionsweise eines PCM-Speichers zu verstehen, kann man beispielhaft ein saniertes Mehrfamilienhaus betrachten, dessen Heizung eine Vorlauftemperatur von 35 °C hat. An sonnigen Tagen wird PV-Strom vom eigenen Dach genutzt, um mit der Wärmepumpe ca. 50-grädiges Wasser zu erzeugen, das in den PCM-Speicher geleitet wird. An kalten Tagen kann man das für die Heizung benötigte Warmwasser direkt aus dem Speicher beziehen. Durch Zumischung aus dem Rücklauf im Heizkreis erhält man die gewünschte Vorlauftemperatur von 35 °C.

Durch Wärmeentzug kühlt der Speicher ab, und dabei zeigt sich nun der grosse Nutzen der PCM-Kapseln: Sind 40 Grad erreicht, 'gefriert' bzw. erstarrt das eingekapselte Phasenwechselmaterial unter Abgabe von latenter Wärme. Im Phasenübergang von flüssig zu fest stecken grosse Wärmemengen, die zu Heizzwecken genutzt werden können. Sind alle PCM-Kapseln 'gefroren', kann dem Speicher weiter sensible Wärme entzogen werden, bis 35 °C Wassertemperatur erreicht sind. Scheint später die Sonne, wird der nun anfallende PV-Strom über die Wärmepumpe zur Wärmeerzeugung genutzt. Damit kann der PCM-Speicher neu mit Wärme beladen werden. In der praktischen Anwendung wird der PCM-Speicher mal etwas geladen und dann wieder etwas entladen, abhängig von Wärmebedarf und Sonnenschein.

Das Phasenwechselmaterial wird so gewählt, dass seine Schmelztemperatur etwas oberhalb der Vorlauftemperatur der Heizung liegt. Bei einem z.B. 20-jährigen Bestandsbau mit Fussbodenheizung liegt der Schmelzpunkt des eingesetzten PCM somit typischerweise im Bereich 40 bis 42 °C, bei einem Neubau mit Bodenheizung bei 30 bis 35 °C. Da das Warmwasser für Bad und Küche höhere Temperaturen benötigt, wird es in der Regel nicht aus dem PCM-Speicher bezogen, sondern durch die Wärmepumpe extra bereitgestellt und in einem klassischen Warmwasserboiler gepuffert.

Hinweise

Der Schlussbericht zum Projekt 'HyTES – Optimization of hybrid seasonal haet storage systems using phase change materials' (dt: «Optimierung hybrider saisonaler Wärmespeichersysteme mithilfe von Phasenwechselmaterialien») ist in englischer Sprache abrufbar unter: https://www.aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=48006

Auskünfte zum Projekt erteilt Stephan A. Mathez (stephan.mathez@bfe.admin.ch), externer Leiter des BFE-Forschungsprogramms Solarthermie und Wärmespeicherung.

Weitere Fachbeiträge über Forschungs-, Pilot-, Demonstrations- und Leuchtturmprojekte im Bereich Solarthermie und Wärmespeicherung findet man unter bfe.admin.ch/ec-solar

Website Cowa Thermal Solutions AG: